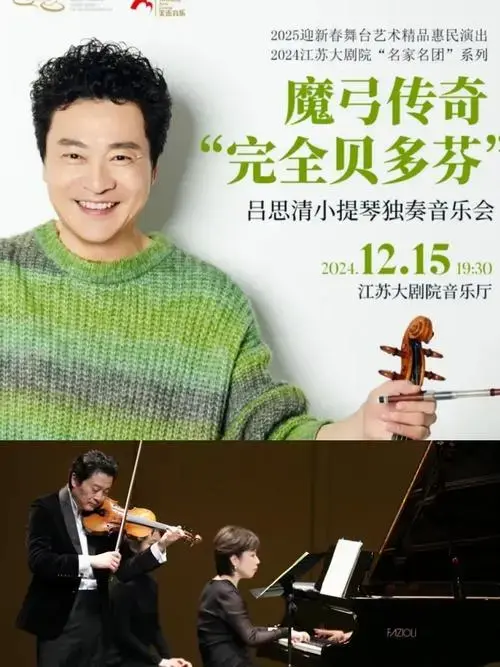

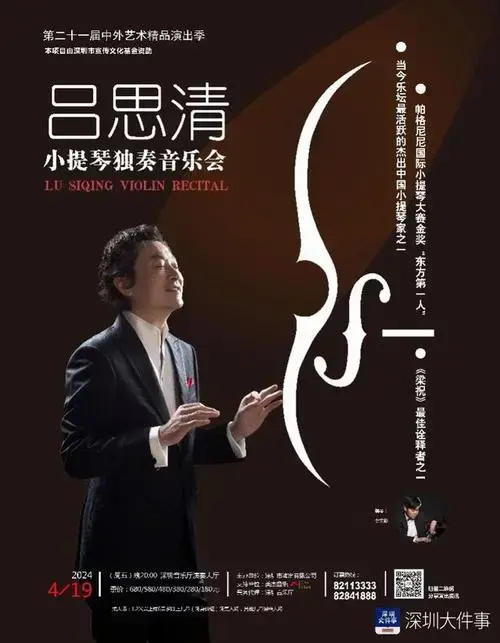

吕思清携名琴登台,高规格音乐会一票难求

发布时间:2025-05-05 12:40:04 浏览量:2

## 名琴与大师的世纪对话:吕思清音乐会为何一票难求?

当吕思清手持那把制作于1742年的瓜奈里名琴"维尼亚夫斯基"登上舞台时,整个音乐厅仿佛被施了魔法。这把价值连城的名琴与享誉国际的小提琴大师相遇,成就的不仅是一场音乐会,更是一场跨越三个世纪的艺术对话。开票当日,所有价位门票在五分钟内售罄,二手平台票价甚至溢价三倍仍供不应求。这背后,究竟隐藏着怎样的文化密码?

这把名为"维尼亚夫斯基"的瓜奈里名琴堪称小提琴界的"蒙娜丽莎"。1742年由意大利制琴大师瓜奈里·德尔·耶稣亲手制作,曾为19世纪传奇小提琴家亨利·维尼亚夫斯基所有。其独特的"火山音色"——既有丝绸般的柔美,又能在瞬间爆发出雷霆万钧之势,让无数音乐家魂牵梦萦。名琴的价值不仅在于其千万美元的身价,更在于它承载的300年音乐记忆。当吕思清的琴弓触动琴弦,观众听到的不只是当下音符,更是这把名琴与帕格尼尼、维尼亚夫斯基等大师的隔空对话。

吕思清作为当代最具国际影响力的中国小提琴家,其艺术造诣早已获得世界认可。从17岁成为帕格尼尼国际小提琴大赛首位东方金奖得主,到与柏林爱乐、维也纳爱乐等顶级乐团合作,他的演奏既有西方古典音乐的严谨架构,又融入东方美学的写意精神。此次音乐会,他精心设计的曲目单宛如一部浓缩的小提琴艺术史:从巴洛克时期的巴赫无伴奏,到浪漫派勃拉姆斯奏鸣曲,再到中国经典《梁祝》,吕思清将用这把名琴完成一次横跨东西、纵贯古今的音乐穿越。

在数字复制时代,现场艺术的稀缺性价值被重新发现。当流媒体平台可以随时提供高清音乐时,人们反而更加渴望不可复制的现场体验。吕思清与名琴的组合创造了一种"此刻即永恒"的艺术灵光——同样的曲目、同样的演奏家,使用不同的乐器会产生截然不同的音色与能量。有乐评人形容这场音乐会是"用300年的木头震动21世纪的空气",这种时空交错带来的审美震颤,正是现场艺术的无可替代之处。

值得注意的是,这场音乐会的观众构成呈现出有趣的代际融合。前排就座的有白发苍苍的老乐迷,他们带着几十年前的黑胶唱片求签名;中间是事业有成的中年精英,将音乐会视为精神减压的仪式;后方则聚集着大量90后、00后观众,他们举着手机记录精彩片段,在社交媒体分享感动。这种跨年龄层的文化共鸣,恰恰证明了经典艺术在当代社会仍具有强大的凝聚力。

音乐会结束后,有年轻观众在微博写道:"终于明白什么叫'余音绕梁',吕老师的琴声让我头皮发麻,那一刻突然懂了古典乐的魅力。"这种发自内心的审美顿悟,或许正是这场一票难求的音乐会最大的意义——在这个快节奏的时代,仍有如此多人愿意为纯粹的艺术感动买单,仍相信美能超越时间。当最后一个音符消散在空气中,名琴将回归琴盒,但那些被音乐点亮的灵魂,已悄然完成了一次无声的蜕变。