音乐会压轴神曲!《天鹅湖》小提琴独奏震撼全场

发布时间:2025-05-06 19:30:02 浏览量:2

## 当琴弓划破寂静:《天鹅湖》独奏如何撕裂了我们对古典乐的刻板想象

在无数个音乐会的夜晚,《天鹅湖》的旋律总会在某个时刻如约而至。但今晚不同——当那位年轻小提琴家独自站在聚光灯下,以单薄的四弦对抗柴可夫斯基笔下的整个交响世界时,一种异样的电流开始在音乐厅里流窜。这不是又一次优雅的复述,而是一场蓄谋已久的音乐暴动。琴弓第一次接触琴弦的刹那,前排的贵妇人下意识抓紧了珍珠项链,而角落里的音乐系学生突然坐直了身体,他们共同预感:古典音乐的安全区即将被彻底击穿。

一、独奏者的危险游戏:四根弦上的芭蕾革命

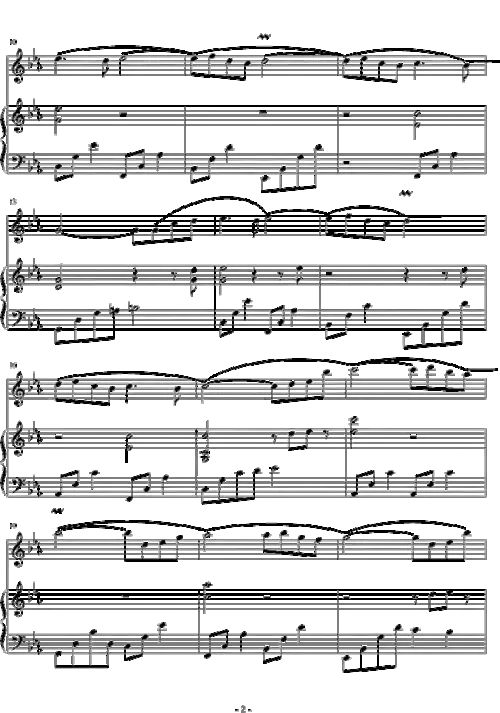

传统《天鹅湖》的演绎如同精密运转的钟表机械,交响乐团各声部严丝合缝地咬合。而今晚的独奏版本却像一场危险的走钢丝表演——小提琴家故意放慢第二乐章的速度,让每个音符都悬在断裂的边缘;在著名的"天鹅主题"中,她采用近乎病态的揉弦,使旋律像受伤的翅膀般抽搐。这种"不完美"的处理恰恰撕开了音乐表面的丝绸手套,暴露出柴可夫斯基谱子里隐藏的精神痉挛。

乐评人后来发现,演奏者刻意强化了原谱中常被弱化的增四度音程(即"魔鬼音程")。这个在19世纪被认为亵渎神明的不协和音,通过小提琴尖锐的高音区反复出现,就像白天鹅羽毛下未愈合的伤口。当第三乐章本该欢快的舞曲节奏被处理得踉跄不稳时,我们突然听懂了这部芭蕾舞剧的黑暗本质:这从来不是童话,而是一个关于囚禁、伪装与身份撕裂的现代寓言。

二、震颤的观演契约:当观众成为共谋者

音乐厅里发生着微妙的变化。起初有人皱眉查看节目单,怀疑是否印错了演出形式。但随着独奏者将双音技巧发挥到极致——同时拉奏旋律线与伴奏和声,某种集体催眠开始生效。当熟悉的群舞段落被解构成支离破碎的泛音时,白发苍苍的老乐迷竟在第三排轻声啜泣;而手机偷偷录像的年轻人突然僵住,镜头里只剩下模糊的颤抖光影。

这种震撼恰恰源于独奏形式的"不恰当"。就像用钢笔临摹壁画,乐器的局限反而创造了新的叙事空间——没有交响乐的铜管咆哮暗示魔王降临,小提琴用弓杆击弦产生的金属噪音更令人毛骨悚然;没有竖琴的波光粼粼,连续的人工泛音却营造出更虚幻的水面幻象。观众被迫以想象力补完缺失的声部,不知不觉成为了音乐重构的共犯。

三、天鹅之死的当代隐喻:为什么我们仍需要战栗

演出末尾,独奏者做了一场惊世骇俗的即兴——将原本凄美的终章延长了整整两分钟。在令人窒息的持续高音中,她交替使用巴托克拨弦(用力到琴弦反弹在指板上的技法)与近乎无声的弱奏。这种极端的张力像一把手术刀,剖开了当代听众的情感麻痹。当最后一个音符不是消逝而是突然断裂时,剧场顶棚的射灯恰好扫过观众席,照亮无数张挂着泪水的脸庞。

在后真相时代,这场演奏意外地完成了古典音乐最珍贵的使命:它不再是我们优雅生活的背景音,而是突然活过来的声音幽灵。当小提琴单枪匹马地解构这部139岁的作品时,暴露的不仅是作曲家的痛苦密码,更是每个聆听者内心那个被社会规训压抑的"异类自我"。那些在深夜地铁里突然想起这段旋律的都市人,或许会在某个瞬间明白:真正的艺术从不是让人舒适的温水浴,而是必须定期服用的思想疫苗。

散场时,有人注意到小提琴家的琴盒上贴着一行小字:"天鹅从不请求许可才起飞"。这或许解释了为何这个看似冒犯传统的版本,反而最接近柴可夫斯基笔下那个永恒的灵魂困境——在所有关于束缚与飞翔的叙事中,最震撼人心的从来不是完美的舞步,而是那双永远带着镣铐却依然试图振动的翅膀。